Nobiltà, borghesia e popolo minuto nelle guerre di Toscana del XIII° secolo

I protagonisti, le armi e l’araldica delle battaglie di Montaperti e Campaldino

Quando il 4 settembre del 1260 l’esercito fiorentino e quello senese con i loro rispettivi alleati si scontrarono a Montaperti, località non distante da Siena, la situazione dell’Italia centro-settentrionale era caratterizzata da due fenomeni di valore storico assoluto. Il primo fenomeno consisteva nello stato di guerra continuo in cui versavano le città di quell’area geografica a causa dell’accesa rivalità che le divideva in virtù della loro appartenenza ad uno o l’altro dei due partiti politici transnazionali conosciuti come Guelfi e Ghibellini. Il secondo riguardava l’approdo del processo evolutivo dell’esperienza comunale che, con il passaggio avvenuto già da alcuni decenni dalla fase consolare a quella podestarile, aveva determinato l’accesso al potere di strati sempre più ampi della società cittadina, tentando sì di razionalizzare i meccanismi di gestione della cosa pubblica, ma pagando per questo il prezzo di una crescente conflittualità.

Il “Comune” era la forma di organizzazione statuale che le città Italiane, specialmente quelle toscane e padane, si erano date nel corso del medio evo. Successivamente alla crisi in cui erano caduti i grandi centri urbani europei durante i così detti “secoli bui” in conseguenza del crollo dell’impero romano provocato delle invasioni barbariche, le città italiane avevano recuperato un ruolo centrale nello sviluppo della società tornando ad essere polo di aggregazione abitativa, produttiva ed economica. In questo senso la Chiesa secolare con la sua capillare distribuzione sul territorio modulata dalla collocazione dei vescovi entro le mura delle città in ripresa, ne aveva favorito il rilancio definitivo. Con la nascita delle città- stato ed in virtù della loro gestione con la forma di governo detta “Comune” si erano creati i presupposti per l’avvento al potere della classe dei borghesi (artigiani, mercanti, banchieri) in un costante sforzo prima di affiancare poi di relegare in un ruolo economicamente e socialmente secondario l’antica nobiltà di sangue. E nello specifico quella nobiltà che, pur mantenendo nell’incastellamento e nell’insediamento rurale la propria collocazione stanziale strategica preminente, e nella proprietà terriera la fonte primaria della propria ricchezza, aveva scelto ed era stata capace di acquisire una posizione di primato anche all’interno dei rinascenti centri urbani andando ad occuparne spazi sempre maggiori ad a rivestirvi ruoli, assolvendone le funzioni, in misura crescente quando non addirittura predominante. Nobiltà dunque tutt’altro che rassegnata a farsi soppiantare, in quanto proprietaria di grandi risorse economiche derivanti, come appena detto, dai proventi della proprietà terriera di cui deteneva il monopolio ma anche dal redditizio mestiere delle armi da cui , fra l’altro, pretendeva di legittimare l’arrogante ostentazione di uno “status symbol” largamente strumentalizzato ai fini dell’acquisizione ed al mantenimento dei più disparati privilegi .

Intorno all’anno mille si era venuta così a determinare una situazione per la quale gli aristocratici, sia quelli inurbati sia quelli residenti in campagna nei castelli edificati dai loro avi , si erano trovati coinvolti in una continua lotta con la classe emergente, quella dei popolani (cioè dalla fascia più ricca degli abitanti delle città), per non farsi estromettere dalla gestione del potere o almeno per rivendicare il diritto a mantenere comunque inalterato il godimento dei privilegi fino ad allora istituzionalizzati. Lo scontro in atto aveva fra i principali argomenti di disputa il mantenimento o la soppressione, o quantomeno la mitigazione, degli squilibri sociali derivanti dall’antica suddivisione dei cittadini di sesso maschile(cives) delle rinascenti città dell’alto medioevo, basata sulla specificità con cui ciascuno di loro era in grado di assolvere al dovere-diritto di servire in guerra la propria città. Nel senso di tale specificità, latine più nel nome che nella sostanza, quest’ultima decisamente germanica, si erano andate costituendo due classi di appartenenza: quella dei milites, cioè dei nobili che combattevano a cavallo e quella dei pedites, cioè i comuni cittadini tenuti a combattere, se necessario, a piedi. Dilungarsi sul come, il quando ed il quanto la commistione fra le etnie italiche post romane e quelle germaniche, ciascuna con il suo specifico portato di gerarchie sociali ed economiche, abbia costituito terreno di coltura per il formarsi di tale divisione, ci porterebbe lontani dall’argomento in oggetto. Doveroso è comunque in questa sede accennare al fatto che quella fra milites e pedites non era la sola formula di classificazione in uso in Italia durante il medio evo, laddove anche in Italia come in tutto l’Occidente Cristiano la classificazione universale era quella ternaria costituita dai bellatores vale a dire i nobili adibiti all’attività militare, i laboratores cioè gli operai ed i contadini e gli oratores, vale a dire i chierici (preti e frati) dediti alla preghiera. E’ altrettanto necessario chiarire che per tutta una serie di aspetti, di cui il principale è che molti chierici appartenevano ad una delle due classi della precedentemente citata suddivisione binaria, cioè alla nobiltà (milites), la sovrapposizione semplicistica bellatores=milites, laboratores=pedites non è del tutto praticabile in quanto soggetta a numerose complesse variabili territoriali e temporali al netto delle non sempre certe interpretazioni della terminologia, il cui studio è tuttora in corso.

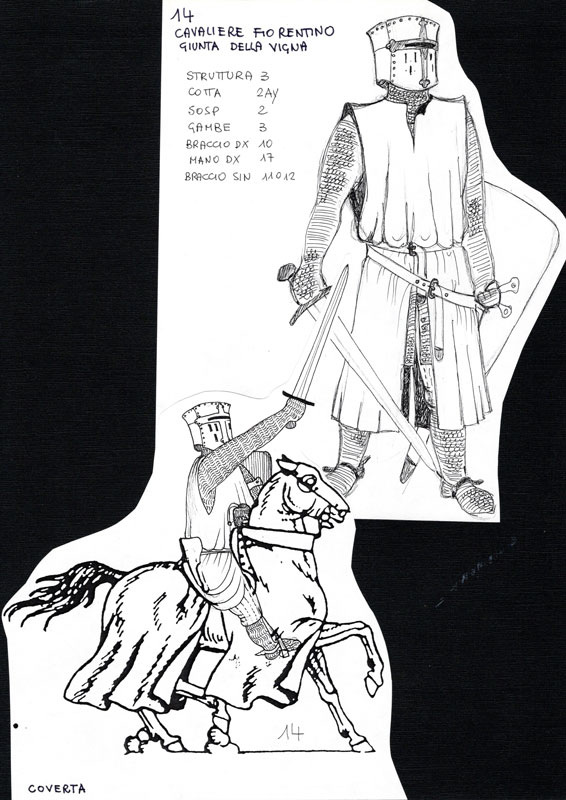

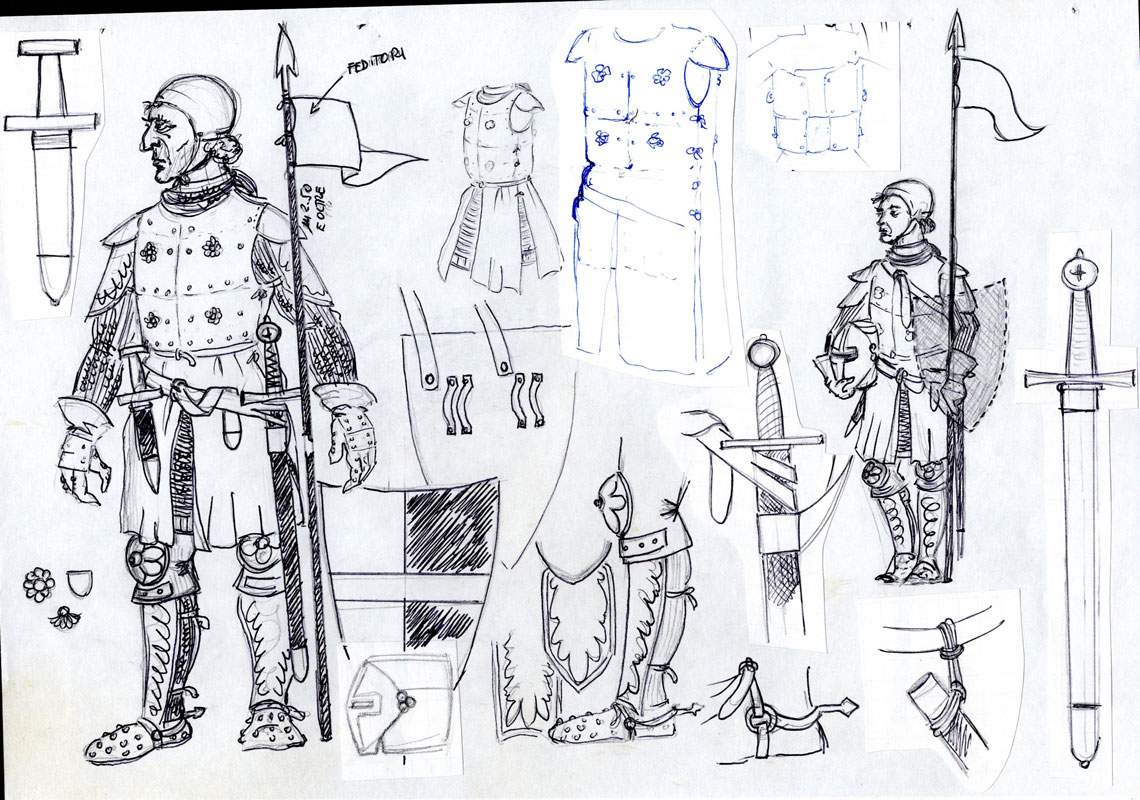

Allo stesso modo, tralasciando ogni complessa analisi dei presupposti di una tale concezione di società e delle situazioni di varia natura che da essa scaturivano, temi che esulano anch’essi dal nostro argomento, a noi basti dire che il primato sociale del nobile cavaliere (miles) derivava e si legittimava da e grazie un altro primato, quello assolto nell’ambito della pratica guerresca. E cosa se non la disponibilità economica consentiva al nobile di dominare incontrastato la scena militare al sorgere dell’epoca dell’Italia dei Comuni? Si tenga ben presente che ogni cittadino, abitante in una città-stato italiana durante il medio evo, una volta considerato idoneo al servizio militare, era tenuto ad acquistare a sue spese l’armamento offensivo e difensivo, salvo alcuni casi (relativi ad alcuni armamenti specifici) nei quali provvedeva il Comune. In aggiunta il cittadino era tenuto anche a garantirne la manutenzione e l’efficienza. In virtù della situazione appena descritta soltanto gli appartenenti alla nobiltà disponevano del denaro necessario all’acquisto ed al mantenimento di quanto serviva per guerreggiare adeguatamente nella forma che in quell’epoca era considerata ed agita come preminente, vale a dire a cavallo. Occorrevano allo scopo elmo, usbergo, spada, lancia, scudo, sella da guerra, tutti oggetti straordinariamente costosi, e soprattutto un cavallo o meglio più cavalli di primissima qualità, fra cui quello da battaglia, costosissimo. Il nobile aveva inoltre a suo favore tutti i vantaggi che gli derivavano dalla tradizione di famiglia e, fondamentale, il tempo per l’addestramento. A differenza del commerciante e dell’artigiano di città il “gentile”, campagnolo o cittadino che fosse, grande o piccolo che fosse, non aveva la necessità di dedicare il proprio tempo all’attività produttiva. La sua capacità bellica non era minimamente paragonabile a quella di un qualsiasi comune cittadino appiedato, male armato e privo di un vero e proprio addestramento (ad eccezione degli specialisti quali i palvesari ed i balestrieri che comunque combattevano a piedi). Nel caso di nobili appartenenti a famiglie cadute in disgrazia ed in ristrettezze economiche, durature o momentanee che fossero, scattava una sorta di senso di appartenenza e la solidarietà di casta: si facevano debiti, si accettavano prestiti e si andava in guerra nella speranza di una bell’impresa e di un buon bottino che potesse rimettere in sesto le finanze proprie e di tutta la famiglia. In un’epoca caratterizzata da forti distinzioni sociali, era inimmaginabile per chiunque appartenesse per nascita alla classe dei milites di rinunciare alla propria connotazione guerresca (unica alternativa la tonsura) dalla quale, più che da ogni altra pur accentuata specificità, derivava quell’apparire, quanto mai ambìto, fatto di atteggiamenti, gestualità, abbigliamento; si pensi all’utilizzo diffuso dell’araldica intesa come contrassegno ostentato della propria identità. Muoversi in mezzo agli “altri” con una bella spada al fianco, magari munita di una bell’elsa dorata, o addirittura trotterellare in città in sella ad un bel palafreno covertato marcava con detti “altri” una distanza davvero incolmabile. D’altra parte la prassi guerresca in uso durante tutta la prima fase dell’esperienza comunale vedeva marginalizzato il ruolo dei corpi di fanteria causa il loro impaccio nel manovrare in campo aperto e la scarsa mobilità nell’ambito dell’endemica guerra di razzia e di frizione confinaria nella quale si confrontavano le entità statuali italiane senza soluzione di continuità. Detto che l’azione dei tiratori (balestrieri, arcieri) e della soldataglia adibita a far guasto non era priva di efficacia, non c’è dubbio che l’azione dei milites armati e protetti di tutto punto e lanciati alla carica in gruppi serrati fosse quella risolutiva in battaglia come altrettanto lo era quella degli stessi cavalieri impegnati a piccoli drappelli in rapidi e profondi raid in terra nemica finalizzati alla razzia, alla distruzione dei raccolti ed alla cattura di prigionieri dalla cui liberazione ottenere lauti riscatti. Protagonisti in questo scenario, consapevoli di essere insostituibili nell’attività bellica nel suo complesso e soprattutto nella difesa della comunità cittadina, i nobili sfruttavano appieno questa situazione di vantaggio; gli altri cittadini, impotenti, ne subivano il primato. Ma, come abbiamo accennato, la situazione era destinata a cambiare.

Con l’inizio del XIII secolo il processo dialettico fra conflittualità e collaborazione fra le due classi sociali (milites e pedites) citate parve raggiungere un punto di equilibrio laddove la pressione sempre più insistita esercitata dalle istanze rivendicative di una ulteriore ed emergente classe, quella dei popolani,sul complesso di formule e meccanismi elettivi di rappresentanza finalizzate all’amministrazione della cosa pubblica, portò all’avvento della fase podestarile come superamento di quella consolare.Complesse ed articolate formule di gestione del potere consentivano un accettabile meccanismo di pesi e contrappesi, comunque tale da creare una situazione non priva di diffidenze striscianti e continue reciproche ritorsioni. Con il prender forma del concetto di popolo inteso come l’aggregazione (in seguito anche organizzata e gerarchizzata) dei cittadininon nobili più eminenti per censo e per attività professionale, si determinava una situazione per cui una delle due classi laiche in cui era divisa la società del tempo, quella appunto dei pedites, si spaccava anch’essa fra i popolani e la massa degli operai salariati e dei meno abbienti, gli uni in contrapposizione con l’altra; per dirla con termini attuali borghesia e proletariato. Fu così che in questo contesto, nuovo ed in continua evoluzione, si crearono le condizioni per la comparsa di un tipo di cittadino in armi del tutto nuovo: il cavaliere comunale. Grazie allo sviluppo dell’economia ed alla conseguente maggior diffusione della ricchezza, un certo numero di cittadini di sangue non nobile, in base alla loro accresciuta disponibilità economica minuziosamente accertata dai funzionari pubblici, si vedevano attribuire il compito di servire il Comune in sella ad un cavallo da guerra, equipaggiati con un armamento offensivo e difensivo adeguato. In pratica il borghese arricchito veniva investito degli stessi doveri del guerriero a cavallo di stirpe nobile finendo per condividerne il ruolo, nonché imitarne l’atteggiamento, il sistema di valori, il look ed il prestigio e finendo altresì per rivendicarne gli stessi privilegi.

I nobili italiani avevano tentato di opporsi a questo processo evolutivo della società, ma in quel momento il vento della storia non soffiava nella direzione a loro favorevole. Non sentendosi e, di fatto, non essendo più titolari unici del ruolo di forza militare principale, i gruppi familiari appartenenti alla classe dei milites finì per non trovar soluzione migliore se non quella di aprirsi in modo definitivo alle nuove prospettive di sviluppo economico che andavano emergendo, intensificando e potenziando al di dentro delle mura delle città stesse la loro presenza abitativa ed investendo le proprie risorse finanziarie in tutte quelle attività imprenditoriali, produttive o di scambio delle merci, che avevano determinato le fortune economiche della ormai consolidata borghesia cittadina. Il rapido e profondo declino, quasi un punto di non ritorno, di quell’articolato sistema di valori, base ed alimento per il primato del mondo cavalleresco dell’epoca d’oro, prendendo le mosse ed incrementandosi in una sempre maggiore presenza di comuni cittadini nelle azioni militari finiva per mettersi di traverso rispetto alle prospettive di guadagno sulle quali il combattente nobile, nella situazione preesistente, basava un segmento importante della sua capacità di accumulare ricchezza. Intendo dire che l’abitudine tutta cavalleresca di impadronirsi delle cavalcature e dell’armamento del nemico sconfitto unita all’ indiscusso diritto di richiedere ed incamerare personalmente il denaro proveniente dal pagamento dal riscatto dei nemici catturati, venivano messi in discussione se non vietati a vantaggio di una gestione collettiva degli eventuali vantaggi derivanti dall’attività militare del Comune. Il confronto in combattimento fra nemici appartenenti a classi sociali disomogenee provocava un più elevato tasso di mortalità causa il venir meno della sostanziale solidarietà, spesso derivante anche da legami di sangue, fra milites impegnati in campi opposti. In sostanza l’attività militare cessava di essere un’importante fonte di guadagno per la nobiltà. La parte più pragmatica di essa pur di non scomparire accettò ob torto collo di sporcarsi le mani con la manifattura ed il commercio mentre i borghesi, dal canto loro, si dannavano alla ricerca di un antenato appartenente a qualche gens romana e chi non l’aveva già correva a farsi fare uno stemma. Se poi era il denaro a sporcare le mani, correvano tutti, ovviamente!

Nel frattempo le città- stato dell’Italia dei Comuni, consesso di uomini liberi, cioè né servi della gleba né tanto meno schiavi, avevano imboccato la strada di una organizzazione militare basata sul coinvolgimento di tutti i cittadini.

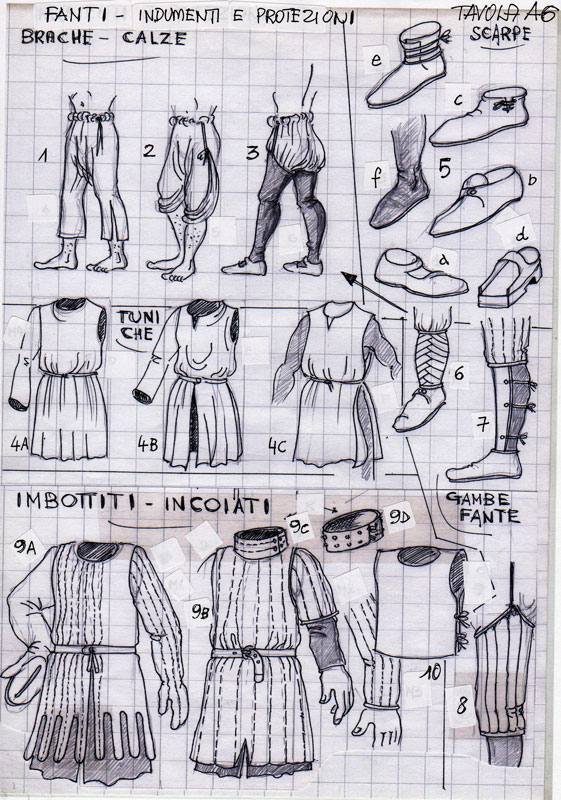

Varia nelle formule adottate ma identica nel suo criterio di fondo, la struttura organizzativa di base del Comune medievale italiano, che aveva nella città circondata dalle sue mura l’entità centrale della sua realtà statuale, si fondava sulla suddivisione del territorio urbano in distretti quali i terzieri (come a Siena) i sestieri (come a Firenze nel XIII secolo) o i quartieri (come a Firenze successivamente). Il territorio extraurbano, il contado, era organizzato secondo un criterio analogo. Tale suddivisione, oltre ad assolvere a varie funzioni di tipo amministrativo (su tutte quella fiscale), era principalmente finalizzata all’organizzazione dell’esercito. La composizione dei reparti e la conseguente strutturazione della catena di comando avvenivano su base territoriale e sempre su base territoriale si articolavano lo schieramento e le manovre dell’esercito in battaglia. Ogni cittadino, dalla prima età giovanile ad una maturità ben avanzata, aveva l’obbligo di servire in armi il Comune con una qualità di armamento e per un periodo di tempo annuo commisurati alla sua accertata condizione economica. Ovviamente i più andavano ad ingrossare le fila della fanteria caratterizzata da grossi reparti di tiratori, prevalentemente balestrieri ma anche arcieri, questi ultimi provenienti in maggioranza dai distretti di campagna. I più abbienti, ormai sia gli aristocratici che i popolani facoltosi, componevano la cavalleria. Il permanere di alcune differenze fra i milites nobili e quelli borghesi non cambiava la sostanza della nuova situazione. L’addestramento diveniva obbligatorio così come il possesso delle armi offensive e difensive e dei cavalli nonché il mantenimento di tutto ciò in efficienza pena multe salatissime.

Nel corso della prima metà del duecento le città-stato italiane videro aggravarsi ulteriormente la già molto precaria situazione interna, caratterizzata dalla sostanziale assenza di una vera pace sociale, a causa di un nuovo acuto stato di conflittualità determinato degli avvenimenti che stavano portando allo scontro aperto i due più importanti poteri dell’occidente medievale: il Papato e l’Impero. Tutti i Comuni italiani e persino, e più nello specifico, i vari gruppi sociali e le consorterie familiari all’interno di una stessa città, presero a pretesto lo scontro fra il Papa e l’Imperatore, che si contendevano il primato in Europa e specialmente in Italia, per scatenare ogni forma di rivalità di classe, di famiglia o personale, aderendo ad uno dei due ben noti partiti: quello dei Guelfi per il Papa e quello dei Ghibellini per l’Imperatore. In realtà non sempre la scelta di parteggiare per l’uno o per l’altro partito derivava da motivazioni veramente connesse con il grande gioco politico continentale. Spesso una città sceglieva di stare da una certa parte semplicemente perché quella più vicina aveva scelto l’altro campo e da tempo si era in cerca del pretesto, e soprattutto degli alleati, per attaccarla nel tentativo di sconfiggerla militarmente e/o commercialmente. Un tuo vicino di bottega ti faceva la concorrenza e si dichiarava Guelfo!? Bene, tu eri Ghibellino! Un Guelfo aveva messo in cinta tua figlia e si era rifiutato di sposarla!? Perfetto: tu diventavi “Ghibellinissimo!” Fu il caos, una sorta di “tutti contro tutti”. In una situazione così particolare un gran numero di nobili milites non si lasciarono sfuggire la ghiotta occasione di rispolverare i loro sacri diritti aderendo al partito ghibellino. Tutto questo in una fase in cui le città erano ormai piene di nobili inurbati dediti all’industria ed ai commerci, e le campagne costellate di possedimenti agricoli detenuti da borghesi ormai ricchi più di qualsiasi conte o barone. In una simile confusione di ruoli e di interessi non raramente famiglie borghesi sceglievano la parte ghibellina e quelle dell’aristocrazia cittadina o rurale quella guelfa. I residui piccoli stati detenuti da nobili famiglie di cui era cosparsa l’Italia, rimasti in vita con i loro territori adiacenti a quelli degli stati comunali, avevano con quest’ultimi stipulato trattati di alleanza o di reciproca tolleranza che ora diventavano carta straccia, provocando una conflittualità continua e devastante.

La pace sociale scomparve totalmente e gli abitanti di una stessa città presero a scontrarsi apertamente per le strade, armi alla mano. I membri della fazione sconfitta sopravvissuti agli scontri venivano scacciati dalla città, le loro case e le loro torri distrutte, bruciate. Le città nelle quali il potere era detenuto dalla loro stessa parte accoglievano questi fuorusciti che, con il loro desiderio di rivalsa maturato nell’esilio, andavano alimentando odi insanabili fra famiglie ed anche fra singoli individui appartenenti alla stessa famiglia ma politicamente avversari. In guerra i combattenti più accaniti erano proprio questi fuorusciti che andavano ad ingrossare le fila degli eserciti avversi alla loro città di origine. Il prevalere ora di una ora dell’altra parte nel controllo di una città ne provocava frequenti cambi di campo e quindi di alleanze.

A Montaperti, siamo nel 1260, l’esercito della coalizione dei Guelfi di Toscana capeggiata da Firenze, in marcia verso la città di Montalcino assediata da forze ghibelline, venne sorpreso dai Senesi usciti dalla loro città distante pochi chilometri. L’esercito comunale senese, affiancato dai contingenti dei grandi signori feudali del sud della Toscana, da un forte numero di fuoriusciti fiorentini capeggiato da Farinata degli Uberti e soprattutto da un grosso reparto di cavalieri tedeschi inviati a sostegno della fedele Siena da re Manfredi di Sicilia, figlio dello scomparso Imperatore Federico II, sbaragliò l’esercito guelfo. Firenze, tornata guelfa dopo pochi anni di dominio da parte del ghibellino Farinata e dei suoi, si prenderà la rivincita su Siena nella battaglia di Colle Val d’Elsa.

Dopo che in Italia la stella degli Hohenstaufen fu tramontata in seguito alle due sconfitte in campo aperto patite dagli eredi dell’Imperatore Federico II, Manfredi a Benevento nel 1266 e Corradino a Tagliacozzo nel 1268, ad opera di Carlo d’Angiò, principe francese chiamato sullo scacchiere italiano dal Papa, la resa della fazione dei ghibellini italiani parve definitiva ma non fu così. Affievolitesi le motivazioni che avevano determinato la scelta di campo della prima ora, i Guelfi ed i Ghibellini italiani continuarono a fronteggiarsi ancora per numerosi decenni in virtù delle antiche rivalità cittadine, di classe e familiari. Un rinnovato senso di identità di casta indusse la maggioranza degli appartenenti alla nobiltà di sangue a confermare la loro fede ghibellina in favore della realtà imperiale, vista come elemento di continuità del loro primato, le cui radici affondavano proprio nell’antico sistema feudale ed a cui il mitico Sacro Romano Impero dava una speranza di sopravvivenza. A questo mondo ormai vecchio, orfano del grande Imperatore Federico e del suo grande fallito sogno di ordine planetario, si contrapponeva il mondo nuovo, quello della gente nuova, della borghesia cittadina con il suo bagaglio di vizi e virtù storiche: operosità, spirito di iniziativa oltre a un nascente, seppure imperfetto, concetto ugualitario da una parte; aggressività, opportunismo, cupidigia dall’altro. I baldi bottegai toscani, guelfi un po’ per reale convinzione ed un po’ per convenienza, non si fecero pregare più di tanto nell’assimilare da parte loro i tanto osteggiati valori cavallereschi che in teoria avrebbero dovuto rifuggire in quanto appartenenti all’armamentario tipico della nobiltà ghibellina. Ritennero differenziazione sufficiente farlo alla francese, visto che il nuovo campione del guelfismo italiano era l’angioino re di Napoli. I Comuni guelfi intensificavano così la loro pratica di investire “Cavalieri a spron d’oro”, i romanzi arturiani andavano per la maggiore ed il cronista ci racconta che gli appartenenti al “jet set” della guelfissima Firenze – “portano i capelli lunghi e si profumano come i Francesi”.

Questi appena descritti erano gli uomini che si affrontarono nella piana di Campaldino l’11 giugno 1289. Da una parte i Fiorentini affiancati dai maggiori campioni del guelfismo tosco-emiliano-romagnolo, capitanati da un “team” di provenzali, il Narbonne nominalmente, il Durfort di fatto. La bandiera che sventolava sopra le loro teste era quella gigliata del re di Napoli. Dall’altra i ghibellini d’Arezzo con un esercito infoltito dai grandi antichi nobili di Toscana e di Romagna e dai fuorusciti fiorentini, i Lamberti, i Fifanti, i Caponsacchi, ancora con gli Uberti in testa a tutti, vestiti ed armati all’antica come i Tedeschi raffigurati nel codice di Manesse, schierati a difesa delle loro terre e del loro mondo agonizzante, sotto il vessillo d’oro caricato dell’aquila nera simbolo dell’Impero. Li guidava, s’intenda simbolicamente, una strana controversa figura di ghibellino, il vescovo di Arezzo Guglielmino degli ubertini. I Fiorentini ebbero la meglio, ma fu una giornata dura per tutti.